Das Tier im Linearbeschleuniger

Tierärztin Tanja Warter

Ausgabe 04/2025

Strahlentherapie für Hunde und Katzen? Das halten viele Menschen für übertrieben. Wie sieht der Alltag an den Kliniken tatsächlich aus? Und was denken Radioonkolog*innen persönlich darüber? Ein Blick hinter die Kulissen.

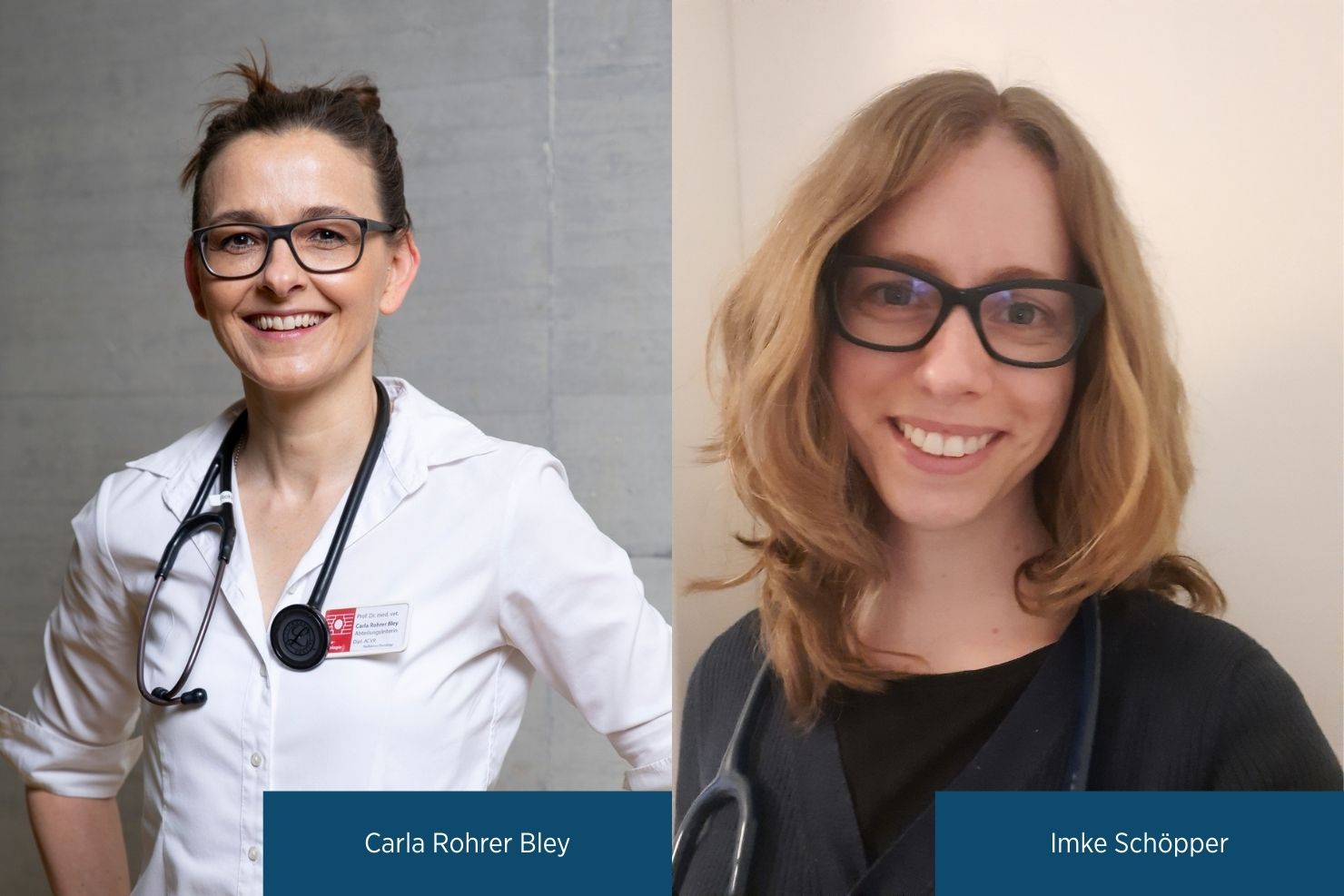

Walter ist Carla Rohrer Bley und den anderen Onkolog*innen des Teams rasch ans Herz gewachsen. Der Hund, aus Italien überwiesen, kam freitags im Tierspital in Zürich an. „Am Wochenende rief mich dann eine Kollegin an“, erinnert sich Rohrer Bley, Professorin für Radioonkologie und Leiterin selbiger Klinik an der Vetsuisse-Fakultät der Uni Zürich. „Sie berichtete, dem Hund gehe es akut schlechter, es sei dringend mit der Bestrahlung zu beginnen.“ Ein Anruf wie dieser kommt selten vor; Krebs ist meist kein Notfall. „Aber“, schränkt Rohrer Bley ein, „Patienten mit Gehirntumor sind manchmal rasch kritisch“.

Walter zeigte sich am Wochenende hochgradig stuporös, am Montag lag er schließlich „quasi im Koma“ auf der Intensivstation. „An diesem Tag hat uns das Pflegepersonal mit viel Gegenwind empfangen“, berichtet die Onkologin. Das passiere ab und zu bei sehr kranken Tieren und sei für sie auch nachvollziehbar, wenn die Kenntnisse über die Art des Tumors und die Prognose nicht umfassend seien. „Trotzdem haben wir gesagt: ‚Hey, der ist am Freitag noch hereinspaziert, der hat eine Chance verdient!‘“ Fünf von zehn geplanten Sitzungen in der Strahlentherapie sollte er zunächst bekommen; danach würde man die Entscheidung über Leben oder Tod treffen. Der Erfolg klingt wie ein Wunder: Bereits am folgenden Montag ist Walter schon wieder ambulant zu den täglichen Bestrahlungen gekommen. Für Rohrer Bley einer der besonders schönen Momente in diesem Beruf: „Walter freut mich sehr, denn er hat jetzt die voraussichtliche Prognose unserer Hirntumorpatienten von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren.“

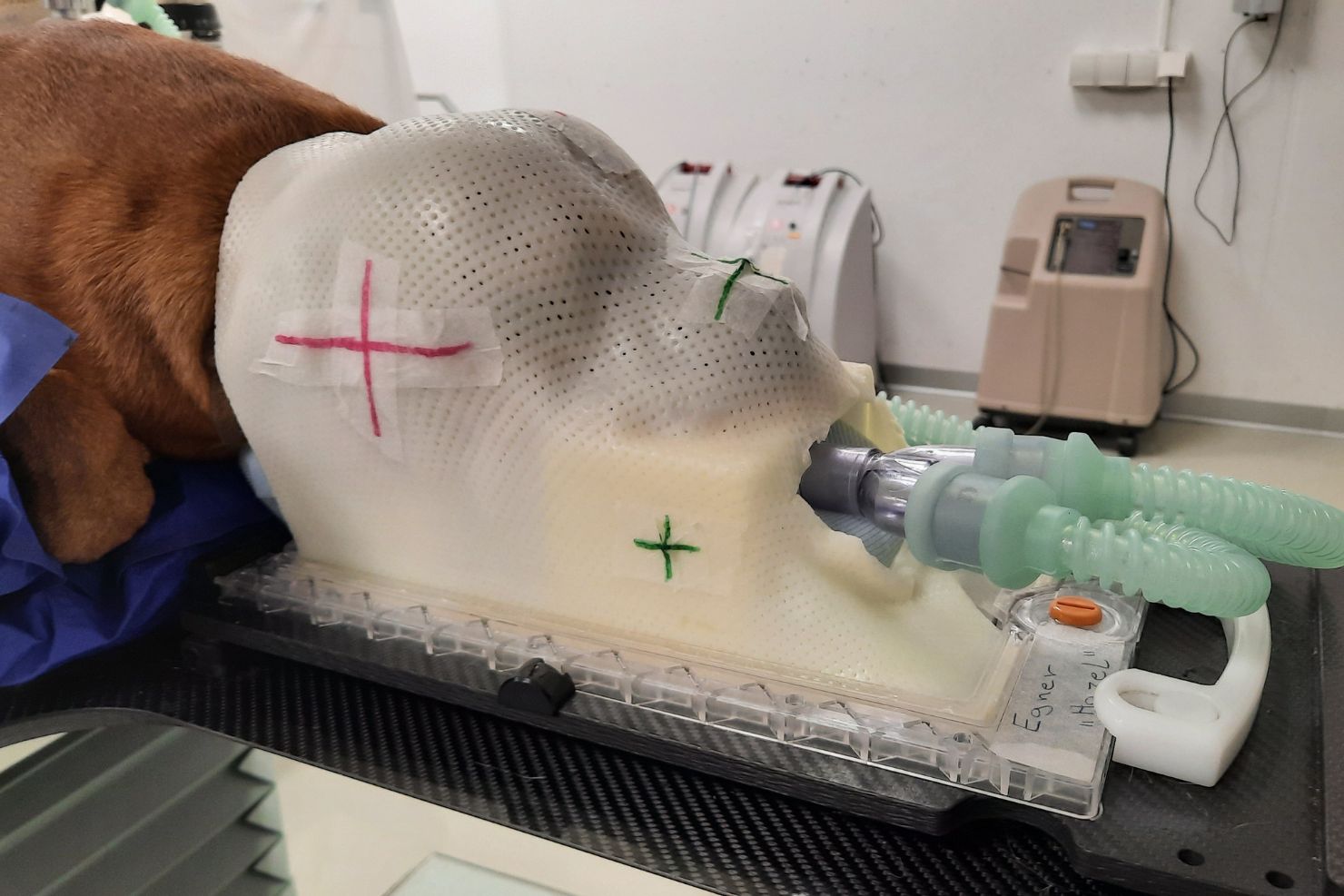

Gut 6.000 Schweizer Franken, umgerechnet knapp 6.300 €, mussten Walters Besitzer für die Behandlung im Linearbeschleuniger bezahlen. Kundschaft, die sich eine solche Therapie leisten kann und will, gibt es ausreichend. Rohrer Bley: „In der Strahlentherapie behandeln wir vormittags zwischen sieben und zehn Patienten täglich.“ Überwiegend sind es Hunde, nur ein Viertel bis ein Drittel sind Katzen. Die meisten Hundepatienten, 30 bis 40 %, kommen mit Gehirntumoren, „weil wir das sehr gut können und das mit Abstand präziseste Gerät haben“, erklärt die Expertin. Die Nebenwirkungen seien deutlich geringer und Verbrennungen bzw. starke akute Strahlenreaktionen würden heutzutage vollständig wegfallen. Erst im vorigen Jahr sei ein neuer Linearbeschleuniger in Betrieb genommen worden, der auch in der Humanmedizin derzeit das modernste Gerät sei. Kostenpunkt (wenn wie in Zürich ein Strahlenschutzbunker und der Großteil der Einrichtung bereits vorhanden sind): rund 3,6 Millionen €.

Die Hälfte der Summe mussten Rohrer Bley und die Vetsuisse-Fakultät selbst auf die Beine stellen. „Fundraising war lange Zeit mein Hobby“, lacht sie im Nachhinein. „Ich hatte viele liebe Kunden, die kleine Beträge gespendet haben, Kunden, die größere Beträge spendeten, und dazu Stiftungen. Schlussendlich konnten wir die Hälfte aufbringen. Die andere Hälfte wurde dann von der Uni bezahlt.“

Dass seitens der Universität nicht der volle Betrag übernommen wurde, bildet in ihren Augen auch die gesellschaftliche Einstellung ab: „Es ist ein kontroverses Thema, Krebs beim Tier zu behandeln; gerade mit so teuren Geräten. Man fragt sich: Ist das überhaupt korrekt? Klar, wir sprechen von Wissenschaft, und ich habe für dieses Fach ja eine Professur. Aber das Verständnis ist nicht bei allen Steuerzahler*innen gleich, und das verstehe ich auch. Wie wir es gemacht haben, war sehr großzügig und sinnvoll von unserer Universität, und der Entscheid wurde auch noch nie angefeindet.“

Dass seitens der Universität nicht der volle Betrag übernommen wurde, bildet in ihren Augen auch die gesellschaftliche Einstellung ab: „Es ist ein kontroverses Thema, Krebs beim Tier zu behandeln; gerade mit so teuren Geräten. Man fragt sich: Ist das überhaupt korrekt? Klar, wir sprechen von Wissenschaft, und ich habe für dieses Fach ja eine Professur. Aber das Verständnis ist nicht bei allen Steuerzahler*innen gleich, und das verstehe ich auch. Wie wir es gemacht haben, war sehr großzügig und sinnvoll von unserer Universität, und der Entscheid wurde auch noch nie angefeindet.“

Weil die Strahlentherapie bei Tieren so viele Grundsatzfragen aufwirft, absolvierte Rohrer Bley zusätzlich einen Master in Ethik. „Wir hoffen sehr, die Lebensqualität stets gut im Blick zu haben. Dazu gibt es immer wieder wichtige interne Diskussionen. Wir sprechen sehr viel darüber.“ Die persönlichen Meinungen, mit denen sie in der Gesellschaft konfrontiert ist, liegen teils stark auseinander: Es gibt Menschen, die gar kein Verständnis für aufwendige Therapieformen aufbringen, aber auch Menschen, die bis zum Äußersten alles für ihr Tier tun würden, um es am Leben zu erhalten. Sind es nicht genau Letztere, die in der Strahlentherapie auftauchen? Rohrer Bley verneint das: „Ich schätze unsere Kunden sehr – sie sind in der Regel sehr verantwortungsbewusst und treffen durchdachte Entscheidungen zum Wohl ihres Tiers. Es geht nicht um das Weiterleben um jeden Preis, sondern um eine faire, tiergerechte und medizinisch sinnvolle Behandlung.“

Ähnlich beschreibt Imke Schöpper ihre Arbeit. Die Radioonkologin leitet die Bestrahlungsabteilung der Tierklinik Hofheim nahe Frankfurt in Deutschland, wo insgesamt über 90 Tierärzt*innen arbeiten. Auch hier läuft der Linearbeschleuniger jeden Tag für etwa sechs bis zwölf Patienten. Genauso werden überwiegend Hunde behandelt, die häufig an Haut- oder Unterhauttumoren, an Gehirn- oder Nasentumoren leiden, während Katzen seltener anzutreffen sind. „Jede Empfehlung, die wir geben, muss dem Einzelfall gerecht werden. Wurde beispielsweise ein Tumor chirurgisch entfernt, sind aber unter Umständen noch mikroskopische Reste geblieben, dann ist eine große Bestrahlung mit 16 Sitzungen oft sehr sinnvoll. In den Studien sind nach drei bis fünf Jahren 75 % der Hunde mit Weichteilsarkom tumorfrei. Aber es gibt auch andere Fälle, in denen sie von einer Behandlung abrät: „Wenn ein Hund Fernmetastasen hat, dann mache ich keine große Bestrahlung. Das wäre ja Unsinn, den Tumor am Beinchen zu kontrollieren, aber dann schlagen die Lungenmetastasen zu“, so Schöpper.

Ein besonders denkwürdiger Fall für sie war ein Kater namens Rocky. „Er hatte einen ganz schwer einstellbaren Diabetes. Mit genauerer Diagnostik stellte sich heraus, dass ein Hypophysentumor die Ursache war. Rocky hat super auf die stereotaktische Strahlentherapie mit nur drei Sitzungen angesprochen: Innerhalb weniger Wochen konnte die Insulingabe schon deutlich reduziert werden und er ist bis heute, drei Jahre später, noch in kompletter Remission und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen.“

Weil in der Schweiz schon sehr lang Strahlentherapie für Tiere angeboten wird, stehen laut Rohrer Bley inzwischen viele Praktiker*innen dem Thema offener gegenüber. In Deutschland spürt Imke Schöpper noch etwas stärkere Vorbehalte innerhalb der Kollegenschaft: „Das ist schade, denn es hat sich in den vergangenen zehn Jahren wirklich unglaublich viel getan. Durch die deutlich präzisere Bestrahlung mit den modernen Geräten können wir grundsätzlich alle Tumore behandeln, auch im Inneren des Körpers. Viele Tumore lassen sich heute mit nur drei bis zehn Sitzungen behandeln, wo früher noch 16 bis 20 Sitzungen nötig waren. Gleichzeitig können wir viele Nebenwirkungen, die früher häufig aufgetreten sind, vermeiden. Ich möchte dazu ermutigen, einfach mal bei uns nachzufragen, ob es sich lohnen könnte, uns ein Tier zu überweisen“, so die Tierärztin.

So sei zum Beispiel „alles, was man operiert und wo man keine großen Ränder bekommen konnte, super zum Nachbestrahlen. Oft ist dann sogar eine Heilung möglich“ – vorausgesetzt, man wisse, womit man es zu tun habe. Schöppers große Bitte: „Alles, was irgendwo weggeschnitten wurde, muss eingeschickt werden. Dieses Geld ist wirklich gut investiert, denn ich kann nach der OP leider nichts machen, wenn ich nicht weiß, worum es sich handelt.“ Besonders wichtig sind ihr nasale Lymphome bei Katzen: „Die lassen sich hervorragend behandeln, sogar wenn schon Knochen zerstört ist. Sechs Bestrahlungen in drei Wochen, und der Tumor ist oft weg. Die mediane Überlebenszeit liegt bei über zwei Jahren.“

Dass manche Menschen, darunter auch Tierärzt*innen, den Vorwurf der Tierquälerei erheben, liegt für Schöpper daran, dass viele selbst keine Berührung mit der Strahlentherapie haben. „Ich selbst kam zum Beispiel erst im Rahmen meiner Dissertation zur Onkologie und hatte vorher auch Bedenken, eine Chemotherapie beim Hund durchzuführen. Dann habe ich aber gesehen, wie eine Chemotherapie in der Tiermedizin abläuft und dass es den meisten Patienten unter der Therapie wirklich gut geht. Das ist auch in der Bestrahlung unser Ziel und darauf passen wir immer auf.“

Info

Die Kosten für eine Strahlentherapie liegen in der Tierklinik Hofheim zwischen 2.000 € und 8.500 €, in seltenen Ausnahmefällen darüber. In Deutschland gibt es aktuell mehr Geräte als Personal – so fehlen an mehreren Standorten Radioonkolog*innen für die Inbetriebnahme der Beschleuniger. Das ist nicht verwunderlich, denn es gibt in ganz Europa momentan nur 15 davon. Ein europäisches College für Radioonkologie befindet sich im Aufbau.

Auch an der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird unter der Leitung von Prof. Dr. Miriam Kleiter Strahlentherapie mit einem hochmodernen Gerät angeboten (das Vetjournal berichtete in der Ausgabe 07-08/2018).

Kontaktadressen:

- onkologie@vetclinics.uzh.ch (für Anfragen und/oder Überweisungen durch Tierärzt*innen)

- www.tierspital.uzh.ch/kleintierkliniken/onkologie/

- info@tierklinik-hofheim.de (für Anfragen und/oder Überweisungen durch Tierärzt*innen)

- https://www.tierklinik-hofheim.de/die-klinik/fachbereiche/onkologie/bestrahlungstherapie.html

Kommentar von Tierärztin Tanja Warter

Von Haustieren, SUVs und Kindern in Afrika

„In Afrika verhungern Kinder – und wir bestrahlen Hunde und Katzen mit Krebs!“ Sätze wie dieser sind im Zusammenhang mit Radioonkologie in der Veterinärmedizin schnell formuliert. Sie verursachen pauschal ein schlechtes Gefühl bis hin zu Gewissensbissen bei denjenigen, die für die medizinische Versorgung ihres Vierbeiners eine Extrameile gehen wollen. Aber Sätze wie dieser entlarven auch uns als Gesellschaft: Seit Langem schon stellen wir den Wert von Dingen über den Wert von Lebewesen. Oder haben Sie schon einmal jemanden sagen hören: „In Afrika verhungern Kinder, und du kaufst dir einen SUV?!“

Eben. Ein teures Auto muss für diesen Vergleich nicht herhalten – im Gegenteil, wir bewundern Menschen mit sündteuren Boliden. Im Gegenzug verurteilen wir jene, denen zwei oder drei weitere Jahre mit der geliebten Katze oder dem geliebten Hund ein paar Tausender wert sind. Man sieht: Geld ist kein moralisches Argument für oder gegen eine Strahlentherapie. Wenn man es hat, kann man es ausgeben, wofür man möchte.

Bleiben noch die Einwände in Bezug auf den Tierschutz und die Lebensqualität der tierischen Patienten. Gerade in der Strahlentherapie werden genau diese Themen von höchst qualifizierten Tierärzt*innen ganz besonders berücksichtigt. Man tauscht sich untereinander aus, bezieht Besitzer*innen mit ein, diskutiert und wägt ab. Das muss nicht immer zur besten Entscheidung für das Tier führen, erhöht aber doch die Wahrscheinlichkeit. Und auch Therapien in der First-Opinion-Praxis haben Nebenwirkungen, die Tiere belasten. Es ist nicht fair, den Radioonkolog*innen ein ausschließliches Interesse an Forschungsergebnissen zu unterstellen – die wenigen, die es gibt, haben irgendwann den tierärztlichen Beruf aus denselben Gründen ergriffen wie wir alle: wegen der Liebe zu den Tieren und zur Medizin.

Diskutieren Sie mit! Schreiben Sie uns per E-Mail: office@tieraerzteverlag.at