Cauda equina

Interview mit Prof. Dr. Franck Forterre

Dr. Janina Rauch

Ausgabe 04/2025

Ein Hund, der keine deutliche Lahmheit zeigt, aber Schmerzen beim Aufstehen und Treppensteigen hat, gibt in der Praxis oft Rätsel auf. „Cauda equina“ ist eine neurologische Erkrankung bei großen Hunden und stellt uns Tierärzt*innen oft vor schwierige Entscheidungen: konservative Therapie oder doch eine Operation?

Prof. Dr. Franck Forterre, Dipl. ECVS, Leiter der Kleintierchirurgie an der Universität Bern, hat eine besondere Spezialisierung auf den Bereich Neurochirurgie und erklärt im Vetjournal-Interview mit Tierärztin Dr. Janina Rauch, worauf es bei Diagnose und Behandlung ankommt – und wie neue Erkenntnisse die Therapie in der Praxis verbessern können.

Fangen wir mit der Basis an - wie ist die Ätiologie der Cauda equina?

Das ist eine einfache Frage mit einer komplexen Antwort. Es handelt sich um eine multifaktorielle Erkrankung mit deutlicher Rasse-Prädisposition. Der Lebensstil beziehungsweise die Nutzung des Hundes spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Es gibt seltenere Ursachen wie Neoplasien oder Infektionen, aber allgemein ist es eine degenerative Erkrankung und die Dysfunktion der Bandscheibe spielt eine zentrale Rolle in der Problematik.

Was sind typische Leitsymptome eines erkrankten Patienten und warum haben Patienten beim Laufen keine Symptome, beim Aufstehen und Springen aber schon?

In der Tiermedizin haben wir oft die Vorstellung, dass neurologische Erkrankungen mit deutlich erkennbaren Ausfällen einhergehen müssen. Das ist bei Cauda equina nicht der Fall, da die Erkrankung nicht einen Nerv selbst, sondern meist eine bis zwei Nervenwurzeln betrifft. Ist eine Nervenwurzel betroffen, gibt es keine schwerwiegenden neurologischen Ausfälle, sehr wohl aber Schmerzen. Das Ausmaß der Schmerzen ist natürlich abhängig von der Bewegung, die gemacht wird: Beim Treppensteigen und Springen braucht es eine hohe Kraftübertragung von den Hintergliedmaßen, der betroffene Bereich ist stärker stimuliert – und das führt zu entsprechend stärkeren Schmerzen.

Wie diagnostiziert man Cauda equina und was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fehlerquellen in der Diagnostik?

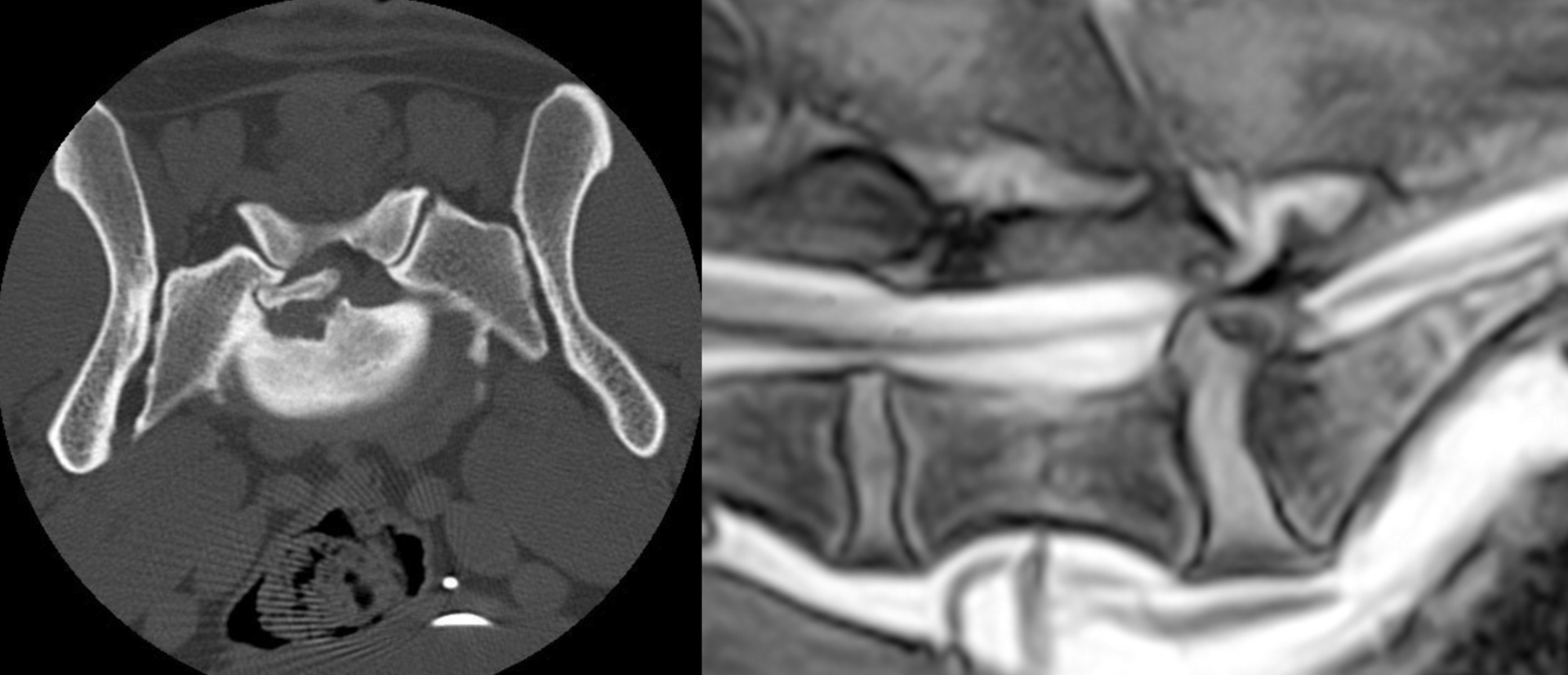

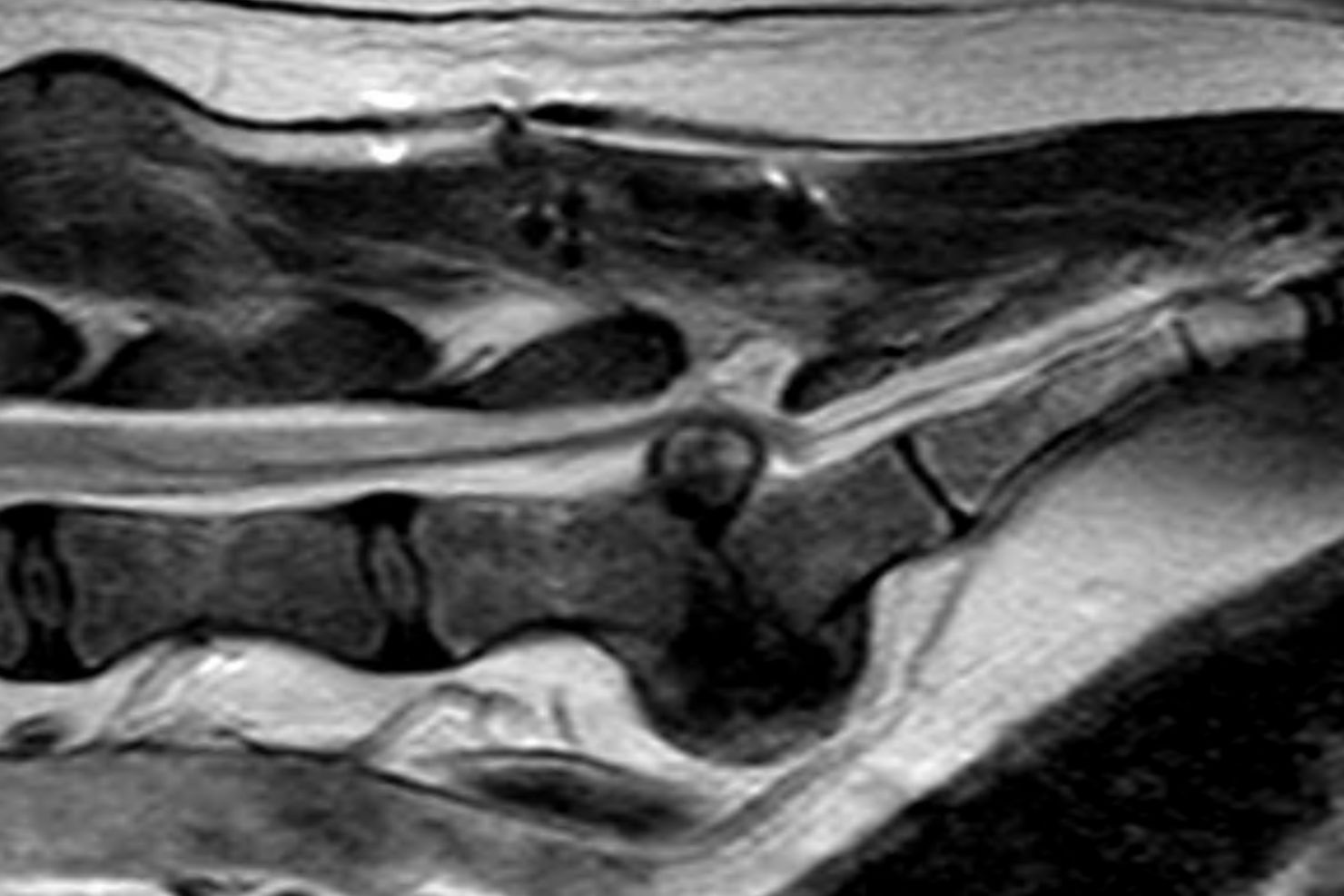

Zentral ist für mich lumbosakraler Druckschmerz bei Palpation in Kombination mit dem Vorstellungsgrund „Möchte nicht mehr springen / Stiegen steigen / ballspielen“ oder einer leichten Lahmheit. Wichtig ist es, sowohl eine neurologische als auch eine orthopädische Untersuchung durchzuführen, da die Symptome eben nicht charakteristisch für eine neurologische Erkrankung sind. Der Ausschluss von orthopädischen Problemen ist sehr wichtig – da ältere Patienten betroffen sind, kann es sein, dass beide Probleme vorliegen. Das erschwert die Diagnosestellung und man braucht weitere Schritte zur Bestätigung. Röntgenbilder können die Verdachtsdiagnose erhärten, aber nicht bestätigen. Um sie zu bestätigen, braucht man schnittbildgebende Verfahren wie etwa CT oder MRT.

Was sind die aktuellen Therapieoptionen?

Es gibt die chirurgischen und die nicht chirurgischen Lösungsansätze. Ich persönlich starte immer mit dem nicht chirurgischen Behandlungsversuch der Schmerztherapie. Von medikamentöser Behandlung über interventionelle Infiltrationen und Botox-Behandlungen ist hier viel möglich und die Schmerztherapie in der Tiermedizin wird jeden Tag besser. Wenn das gut anschlägt, dann erspart man dem Patienten einen Eingriff. Wenn die Besserung aber ausbleibt, hat man eine bessere Rechtfertigung, um die Chirurgie zu empfehlen.

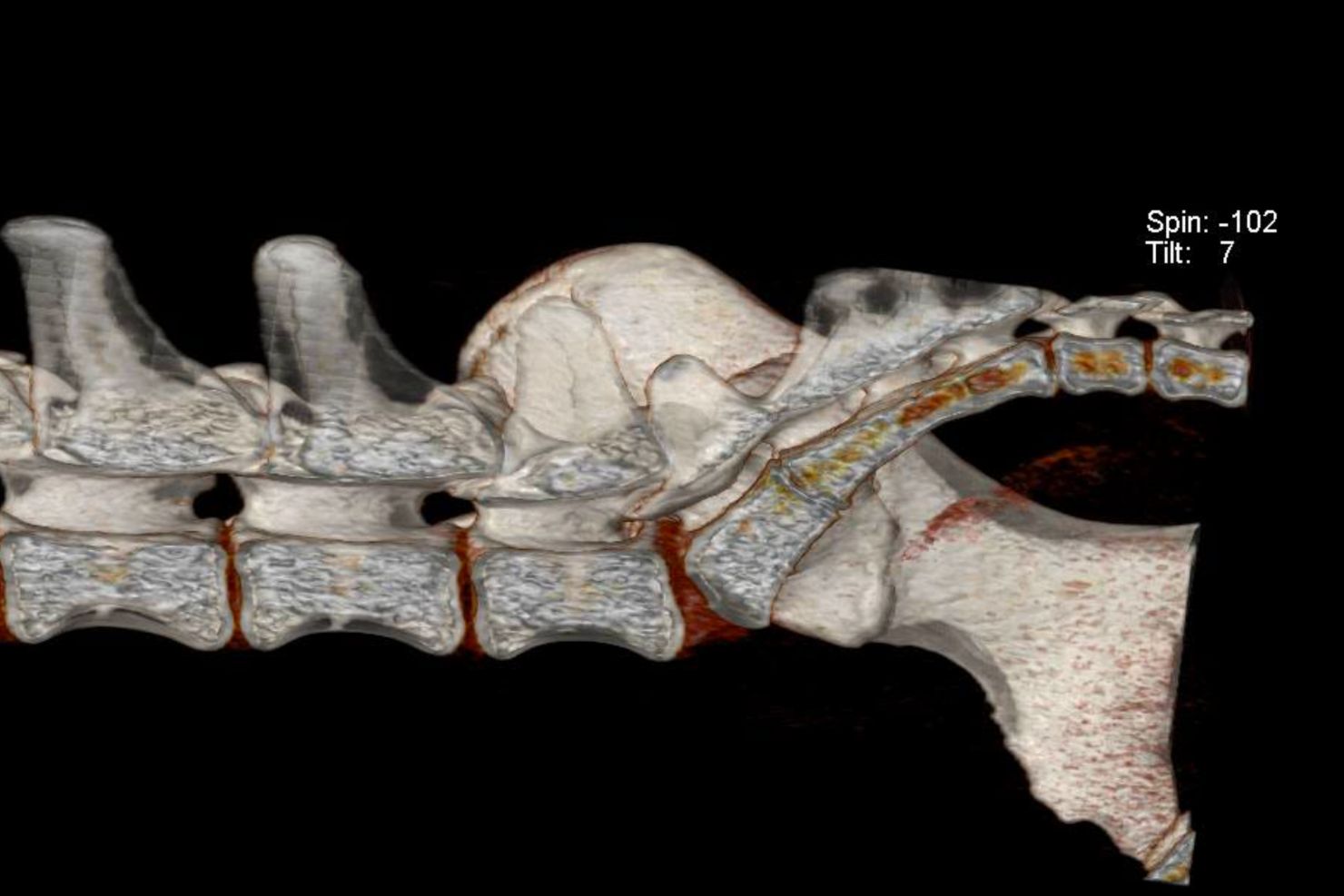

Die chirurgischen Lösungsansätze teilen sich in zwei Bereiche auf: Dekompression oder Stabilisation. Dekompression entlastet die komprimierte Struktur. Bei lateraler Nervenkompression kann zum Beispiel die bekannte Foraminotomie Erfolg bringen.

Es gibt keine „goldene Regel“ zur Entscheidung, da wir nicht davon ausgehen können, dass uns die klinischen Symptome helfen. Diese sind, wie erwähnt, meist mild und es muss von Patient zu Patient entschieden werden.

Wo sehen Sie die Zukunft der Therapie? Gibt es neue Ansätze oder spannende aktuelle Forschungsprojekte?

Es tut sich auf beiden Achsen der Therapie sehr viel. In der Schmerzbehandlung kommen neue Medikamente und Techniken zum Einsatz, die immer potenter werden und weniger Nebenwirkungen haben. In der Chirurgie wird immer mehr mit 3D-gedruckten Implantaten und Pedikelschrauben gearbeitet. Zusätzlich steigert sich die Erfahrung mit innerer Stabilisation, die in der Humanmedizin schon lange etabliert ist.

Haben Sie zum Abschluss noch einen allgemeinen Tipp für Berufseinsteiger*innen?

Ich denke, am Anfang der Berufszeit sollte man bereit sein, mehr Zeit zu investieren, um das eigene Wissen zu steigern, als an das Gehalt zu denken. Das eine bringt dann automatisch das andere mit sich. Diese Investition bekommt man zurück, da man besonders als Berufseinsteiger*in noch so viele Jahre vor sich hat. Wenn man das Basisniveau verlässt, ohne sich davor extra Mühe gegeben zu haben, dann führt das meistens auch über die Jahre nicht zur vollen finanziellen und auch inhaltlichen Entfaltung im Beruf.

Sie wollen noch mehr zu diesem Thema erfahren?

Ein vollständiger Vortrag von Dr. Forterre zu diesem Thema kann gerne auf Anfrage als PDF-Datei zugesendet werden. Richten Sie Ihre Anfrage dazu bitte per E-Mail an: j.rauch@taps.vet